23 de diciembre de 2025

Los hechos revelan la hipocresía de las élites occidentales

Los recientes asesinatos y actos de piratería cometidos en el Caribe por parte de Estados Unidos y la confiscación indefinida de los activos estatales rusos a manos de la Unión Europea ponen de manifiesto la hipocresía que late tras la pretensión de estos delincuentes internacionales de que el resto del mundo se adhiera al “orden basado en reglas” que afirman encarnar.

Antony Blinken, que ejerció como secretario de Estado con Joe Biden, definió el “orden basado en reglas” como “el sistema de leyes, acuerdos, principios e instituciones que el mundo se unió para construir después de dos guerras mundiales para gestionar las relaciones entre los estados, prevenir conflictos y defender los derechos de todas las personas”.

Walter Russell Mead, miembro del Hudson Institute, una de las cavernas del pensamiento neoconservador, se lamentaba en una columna en el Wall Street Journal de la “desintegración” del orden internacional basado en reglas, liderado por Estados Unidos. Ilustrada con una única fotografía, la de Putin, la columna repasaba la lista actualizada de villanos y se quejaba de que Washington y sus aliados no hicieran lo necesario para que los malvados respetaran esas “reglas”, a las que occidente se adhiere inequívocamente. Modo ironía activado.

Hay que ser hipócrita para defender que Estados Unidos lidera un orden basado en reglas, y reivindicarlo como defensor de la legalidad internacional, cuando su presidente ordena bombardear embarcaciones extranjeras, en aguas internacionales, asesinando a sus ocupantes; decreta el cierre del espacio aéreo de otro país, u ordena tomar un petrolero al abordaje para apropiarse de su petróleo, mientras anuncia que continuará con sus actos de piratería.

Hay que ser muy falsa para erigirse en guardián del “orden basado en reglas”, como hace Úrsula von der Leyen, mientras encarga a un ejército de abogados que busque fórmulas para legalizar el robo de activos de otro país, depositados en un tercero. Hace falta mucha doblez para presentarse como paradigma del estado de derecho, mientras presiona hasta violar el tratado que sustenta jurídicamente la organización internacional que preside. Hay que ser muy camandulera para sostener que sus políticas harán a la Unión Europea más fuerte.

Misión de rescate: la llamada de Von der Leyen a la historia y al orden global basado en reglas. ECFR.

Exactamente eso es lo que está haciendo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, y la Unión Europea de Úrsula von der Leyen: despreciar la legalidad internacional con asesinatos, actos de piratería y bloqueo aéreo en Venezuela. Pisotear la ley al incautarse fraudulentamente de los activos rusos depositados en instituciones financieras europeas.

Es normal y saludable que el resto del mundo rechace ese “orden basado en reglas” tras el que las élites occidentales se amparan para cometer sus tropelías, disfrazándolas con una retórica de sublimes valores, con la que pretenden elevarse moralmente sobre la jungla, desde su ajardinado reducto de delincuencia, convenientemente protegido por altos muros de hipocresía.

Wang Yi, el ministro chino de Relaciones Exteriores, alertaba en julio de 2021, en su discurso inaugural del 9º Foro Internacional por la Paz, de que el “orden internacional basado en reglas” en realidad era una expresión de la “política de poder”, por la que “algunos países pretendían imponer su voluntad y sus estándares a otros, reemplazando las leyes internacionalmente aceptadas con las normas de la casa de unos pocos”.

Muy acertadamente, Wang Yi se preguntaba cuáles eran esas reglas en las que el orden internacional debería basarse, y cuál era exactamente el orden que debería preservarse. El ministro exigía que los términos fueran definidos claramente, y avanzaba cuál era la posición de China: el sistema reconocido por todos los países sólo puede ser la legalidad internacional basada en la Carta de las Naciones Unidas.

Resulta muy acorde con la hipocresía occidental su reiterada letanía acerca de la “amenaza china”, siendo así que la última guerra en la que intervino China fue en 1979, contra Vietnam, a quien pretendía “dar una lección” por haber invadido Camboya, con el apoyo de la URSS, y haber depuesto al gobierno de los Jemeres Rojos, que tenía el respaldo de China. A las cuatro semanas, después de un flojo desempeño, China se retiró a sus posiciones.

Los defensores del “orden internacional basado en reglas” no pueden presumir de un historial tan pacífico. En los últimos 45 años, la lista de vulneraciones de la legalidad internacional, en forma de guerras, golpes de Estado, actos terroristas propios o por intermediación haría interminable este artículo. Baste señalar como botones de muestra la desintegración de Yugoslavia a manos de la OTAN – las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza, ¿verdad, Úrsula? – y la destrucción de Libia e Irak bajo pretextos.

La estrategia de Trump en Venezuela también busca acabar con Cuba

Con su estrategia de acoso y derribo al gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos pretende matar dos pájaros de un tiro. El otro es Cuba, que recibe la mayoría de su petróleo de Venezuela. Marco Rubio, como muchos otros miembros de la diáspora, está obsesionado con fulminar el modelo político cubano, para volver al statu quo anterior a la revolución, tan bien reflejado en la escena de El Padrino II, en la que los mafiosos estadounidenses se reparten los pedazos de una tarta con el mapa de Cuba.

El reparto del pastel cubano, en una escena de El Padrino II, película de Francis Ford Coppola.

Cuba forma parte de Petrocaribe, un proyecto nacido en 2005, que beneficia a varios países de la región y que funciona con una mentalidad distinta a la del capitalismo depredador: es un esquema para compartir el petróleo que no busca obtener beneficios a costa de los países no productores, sino que busca fortalecerlos, para crear una base que consiga la independencia económica y política de Estados Unidos, según leemos en este informe. Cuba juega un papel dentro de Petrocaribe como centro geográfico y operacional, a través de proyectos conjuntos entre PDVSA y Cupet.

Según la consultora de energía Argus, el flujo de petróleo desde Venezuela a la isla prácticamente se ha suspendido desde que Estados Unidos abordara un petrolero venezolano para quedarse con su carga, según reconoció Trump.

Los flujos de crudo venezolano se reducen, Cuba siente el aguijón. Argus.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y las primeras de gas de Latinoamérica, y comparte con Cuba la voluntad de construir un modelo político al margen del capitalismo. Estados Unidos no se lo perdona, porque ni Caracas ni La Habana permiten que Washington se apodere de sus recursos. Los defensores de los derechos humanos y la democracia tienen un largo historial de organizar y ejecutar golpes de estado para derribar gobiernos legítimos, elegidos en las urnas, e instalar en su lugar dictaduras militares, así que el cuento de la promoción de la democracia únicamente lo repiten las capitales occidentales y sus obedientes medios de propaganda.

La estrategia de presión al gobierno de Nicolás Maduro y, colateralmente, a Cuba, enlaza con lo manifestado en la última edición de la Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en noviembre. El primer interés vital que cita el documento gira en torno al hemisferio occidental. La actualización de la doctrina Monroe con el denominado “corolario de Donald Trump” apunta al dominio completo de dicho hemisferio y a la expulsión de cualquier competidor en la región.

El lenguaje utilizado en el documento no puede ser más claro: “Queremos un hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, que apoye cadenas de suministro críticas y que garantice nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”. En breve: quiero América entera para los Estados Unidos.

En un contexto en el que la multipolaridad del mundo está fuera de toda duda, Estados Unidos apuesta por extender y afianzar su dominio en el hemisferio occidental, enviando un claro mensaje a sus competidores: manteneos fuera de mi esfera de influencia. Del resto del mundo, ya hablaremos.

Las “reglas” de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional

Tratándose de un documento cuyo prefacio firma Donald Trump, las contradicciones de la nueva edición de la Estrategia de Seguridad Nacional permean todo el documento, y reflejan la hipocresía que subyace tras ese “orden basado en reglas” que pretenden vendernos. En su introducción, la Estrategia critica la visión de las élites que condujeron la política exterior de Estados Unidos durante la guerra fría, ya que pensaban que el dominio permanente sobre todo el mundo iba en beneficio de los intereses del país.

En realidad, se dice ahora, los asuntos de otros países solo deben preocupar a Washington si sus actividades amenazan directamente sus intereses. Además, el objetivo que perseguían las élites – la dominación mundial permanente – era “fundamentalmente un objetivo indeseable e imposible”.

Sin embargo, tras la lectura del documento, queda claro que la mentalidad no ha cambiado, y el deseo de dominar el mundo sigue latiendo a lo largo de toda su extensión. Para Estados Unidos, casi cualquier actividad que ocurra en el mundo amenaza sus intereses, siempre y cuando no sean ellos quienes la controlen.

Uno de los principales objetivos declarados es el de procurarse el mayor ejército del mundo, al que nadie se atreva a toser y que, en caso necesario, pueda derrotar a cualquier adversario. Además, la Estrategia declara su voluntad de mantener el “poder blando sin rivalidad” de Estados Unidos para ejercer una influencia positiva que promueva sus intereses, a lo largo y ancho del mundo.

La Estrategia de Seguridad Nacional dedica su atención a otros lugares, alejados miles de kilómetros, que parecen representar una amenaza. Sin mencionarla por el nombre, hay una advertencia clara a China, cuando habla de “detener y revertir el daño actual que actores extranjeros infligen a la economía estadounidense, mientras mantenemos el Indo-Pacífico libre y abierto, preservando la libertad de navegación”. Tampoco podía faltar una referencia a Oriente Próximo, donde Estados Unidos quiere prevenir que un poder rival domine la región, así como sus suministros de gas y petróleo.

Tras la lectura de la Estrategia de Seguridad Nacional, nos queda clarísimo que el “orden basado en reglas” que Estados Unidos pretende imponer al mundo se resume en su voluntad de evitar compartir su dominio con las potencias emergentes, tras haber aprobado un presupuesto militar de 900.000 millones de dólares. Eso sí, algunos analistas han detectado la intención de subcontratar determinadas tareas de seguridad a sus aliados, o proxies, en algunas regiones del mundo, lo que representa un rasgo de debilidad, que también puede ser calificado de realismo ante la magnitud de la tarea que supone dominar todo el planeta.

¿El ocaso de la supremacía estadounidense? Externalización del riesgo en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025. China-US focus.

La Unión Europea quería robar a Rusia, pero además va a robarnos a nosotros

El 12 de diciembre, los embajadores de los países miembros de la Unión Europeo acordaron un reglamento ad hoc para congelar indefinidamente los activos rusos depositados en Europa. La medida se tomó por mayoría, no por unanimidad, como requieren las decisiones de política exterior en la Unión Europea. Otra regla que salta por los aires para evitar el veto de Hungría, y, probablemente, el de algún país más.

La congelación de los activos rusos, en lugar de ser revisada cada seis meses, como hasta ahora, se convertía en indefinida, hasta tanto Rusia no cese “su guerra de agresión contra Ucrania”, “proporcione una reparación a Ucrania en la medida necesaria para permitir la reconstrucción sin consecuencias económicas o financieras adversas para la Unión”, y “las acciones de Rusia en el contexto de su guerra de agresión contra Ucrania hayan dejado objetivamente de plantear un gran riesgo de dificultades graves para la economía de la Unión y sus Estados miembros”.

En otras palabras, la Unión Europea no devolverá nunca los activos estatales a Rusia, violando la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes.

Titular del Berliner Zeitung, traducido de forma automática.

La congelación indefinida era el paso previo para usar dichos activos como garantía de un “préstamo” al gobierno de Kiev, impulsado sobre todo por Friedrich Merz y Úrsula von der Leyen, por valor de 140.000 millones de euros. En ningún momento explicaron sus promotores de dónde saldría físicamente esa cifra para enviarla a Kiev, supuestamente “respaldada” por los activos rusos. Así que, dada la firme oposición de Bélgica, Italia, Hungría y, significativamente, Francia, cabe sospechar que el plan era sacar el dinero del cofre de Euroclear, y de las instituciones británicas y francesas que también atesoran activos rusos, para transferírselos directamente al gobierno de Kiev.

Finalmente, Francia salió al rescate de Bélgica, y cuando Macron mostró su oposición a lo que tenía pinta de convertirse en un robo directo, Merz y von der Leyen se vieron obligados a recular, en un apoteósico fracaso político, y el Consejo Europeo terminó acordando la emisión de deuda conjunta, por valor de 90.000 millones, para solucionar las acuciantes necesidades financieras de ese Estado fallido en el que occidente ha convertido a Ucrania, con la complicidad de sus élites.

Los 90.000 millones los pagaremos los contribuyentes europeos. Euronews nos informa del mecanismo con el que las élites europeas nos van a meter mano en la cartera: “Como ni la UE ni sus Estados miembros disponen en este momento de 90.000 millones de euros, la Comisión Europea acudirá a los mercados y recaudará el dinero desde cero emitiendo una mezcla de bonos a corto y largo plazo”.

¿Se puede saber de qué se ríen estos tres?

Euronews prosigue: “el presupuesto de la UE absorberá los tipos de interés para evitar a Ucrania, ya muy endeudada, cualquier carga adicional. La Comisión calcula que, con los tipos actuales, los pagos de intereses ascenderán a 3.000 millones de euros al año”. Es decir, además del pago del principal a cargo del presupuesto de la UE, que se elabora con las aportaciones de los países miembros, los contribuyentes vamos a tener que aflojar los intereses: 20.000 millones de euros más en el presupuesto europeo, que se calcula cada 7 años.

“Los Estados miembros se repartirán los intereses en función de su peso económico. Alemania, Francia, Italia, España y Polonia soportarán los costes más elevados”, nos aclara Euronews. Así que cuando escuchéis a los políticos españoles decir que no hay dinero para sanidad, educación u otras inversiones sociales, recordad que sí destinan dinero para financiar la guerra perdida de Ucrania, que no es un Estado miembro de la UE.

Macron ya ha sido calificado de “traidor” por fuentes diplomáticas europeas anónimas, citadas en el Financial Times, por no apoyar la iniciativa de Merz. Curiosamente, era Alemania la que históricamente se oponía a mancomunar la deuda en la Unión Europea. Tres países no pondrán ni un euro para financiar a Ucrania: Hungría, la República Checa y Eslovaquia, que se plantaron. Las grietas en la “unidad europea” comienzan a ser muy visibles.

Como las decisiones en política exterior han de tomarse por unanimidad, la Comisión decidió retorcer el artículo 122 del tratado de la Unión Europea para esquivarla, y adoptar por mayoría la decisión de otorgar un “crédito” a Ucrania. El artículo 122 habla de tomar medidas “con espíritu de solidaridad entre los Estados miembros (…) si surgen graves dificultades en el suministro de determinados productos, en particular en el sector energético”.

El artículo 122 establece la posibilidad de que el Consejo conceda ayuda financiera “Cuando un Estado miembro se encuentre en dificultades o corra el grave riesgo de sufrir graves dificultades causadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales ajenos a su control”.

Es asombrosa la cantidad de trampas que han hecho las élites europeas para meternos mano en la cartera. Además de saltarse la obligación de tomar por unanimidad una decisión de política exterior, el artículo 122 habla en todo momento de Estados miembros, y Ucrania no lo es. Por lo tanto, la ayuda me parece ilegal, por mucho que lo acuerde el Consejo. Quizá esa consciencia de violación de la legalidad es la que ha forzado al Consejo Europeo a dispensar a tres Estados miembros de la obligación de aportar fondos al “préstamo”: quedaron excusados a cambio de no vetar la resolución.

El artículo 122 finaliza indicando que “El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo de la decisión adoptada”. Una premura en la toma de decisiones, puenteando a la supuesta sede de la soberanía popular, que quizás podría entenderse para los casos que menciona el artículo – desastres naturales, acontecimientos excepcionales fuera del control de los Estados miembros –pero nada de eso aplica al caso de Ucrania.

Tampoco es cierto que nos hallemos ante un “crédito”, por más que sea la palabra utilizada en el acuerdo. Ucrania sólo se verá obligada a devolver los 90.000 millones de euros si Rusia le paga indemnizaciones en concepto de “reparaciones”. Como todo el mundo sabe, las reparaciones las paga quien pierde la guerra, no quien la gana. Si las élites europeas fueran sinceras, deberían haberlo llamado “ayuda a fondo perdido”, en lugar de “crédito”. Rusia está ganando la guerra, y la va a ganar, porque no le queda otra si la primera potencia nuclear del mundo quiere subsistir en su actual forma. Recursos le sobran para conseguirlo.

La derrota de Rusia significaría su desaparición en su estado actual, ya que el objetivo de la guerra impulsada por la OTAN es destruirla, y trocearla en unidades más manejables para apoderarse de sus recursos. Hay diversas declaraciones de altos cargos occidentales en este sentido, que ya he recogido en este blog, pero hoy voy a añadir esta intervención de Kaja Kallas en un panel en mayo de 2024, donde aboga por dividir Rusia en «naciones más pequeñas».

Las grietas en la «unidad europea» proporcionan un atisbo de esperanza

El fracaso político de Merz y von der Leyen, que se detestan, pero estaban de acuerdo en apropiarse de los activos estatales rusos para entregárselos a Ucrania, es palmario. Alemania se ha visto obligada a rebobinar en su sempiterna oposición a emitir deuda mancomunada, pero la reunión del Consejo Europeo ha dejado al aire las vergüenzas de la Unión.

Antes de comenzar la cumbre, la presidenta de la Comisión se despachó con este ramalazo de autoritarismo: “Nadie abandonará la cumbre de la UE hasta que se resuelva la cuestión de la financiación de Ucrania”.

Como acertadamente señala el periodista Thomas Fazi, todo el episodio en torno a los activos rusos ilustra cómo opera la Unión Europea: “Mediante la fabricación de falsas dicotomías que impiden una auténtica elección política, se presentó a los Estados miembros una dura alternativa: o aceptaban confiscar los activos congelados de Rusia o se preparaban para financiar colectivamente un nuevo préstamo masivo”.

La tercera opción, abandonar una estrategia fallida, dejar de financiar una guerra perdida, e intentar buscar una salida negociada, que intente al menos salvar los muebles en Ucrania, antes de que se produzca el colapso, ni siquiera fue considerada.

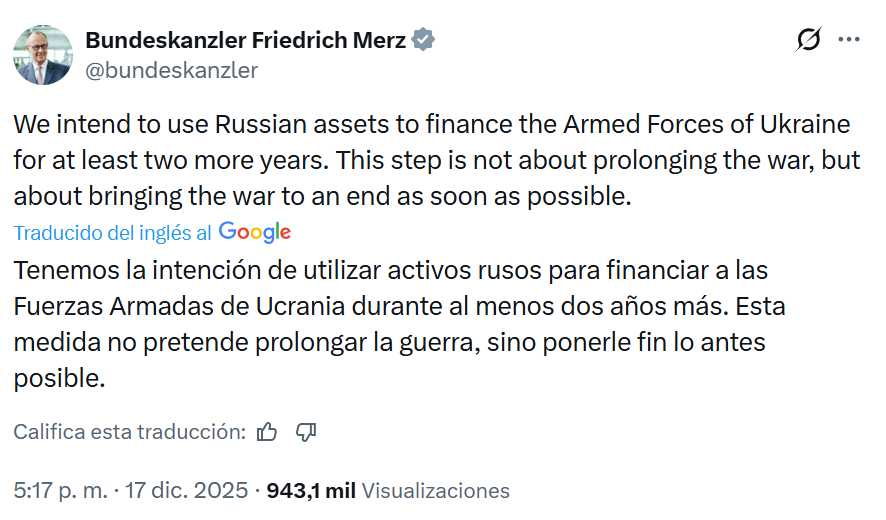

Thomas Fazi subraya que la decisión del Consejo Europeo “expuso la naturaleza cada vez más autoritaria de la Unión, dispuesta a pasar por alto los intereses nacionales y a descartar las restricciones legales, las normas democráticas y la racionalidad económica básica en pos de cruzadas ideológicas”. Una cruzada cuyos promotores saben de sobra que está perdida, pero que pretenden seguir alimentando con argumentos tan falaces como el de Friedrich Merz:

Dos días después, Macron declaraba que Europa debería plantearse restaurar el diálogo con Putin, en el caso de que las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania que estaba dirigiendo Estados Unidos fracasaban. Después de las disensiones entre Merz y Macron en torno al método para seguir financiando la guerra en Ucrania, las declaraciones del presidente francés suponen otra grieta no sólo en la Unión, sino en el eje francoalemán que, históricamente, ha sido el motor de la organización. Después de Macron, han surgido otras voces, en el Reino Unido, y en la propia Alemania, que también se han mostrado a favor de restablecer el diálogo con Putin.

Macron dice que Europa tendrá que dialogar con Putin si fracasan las conversaciones de paz de Estados Unidos. Reuters.

Bienvenidas sean estas grietas. Ojalá se ensanchen y se profundicen hasta resquebrajar los cimientos de la Unión Europea y provoquen el derrumbe de ese leviatán burocrático, autoritario y antidemocrático, que nació como un plan de cooperación económica, y que ha mutado en un proyecto geopolítico militarizado, que se confunde con la OTAN, salvo por las excepciones de quienes no tragan con ese enfoque al servicio de intereses ajenos o espurios.

Un proyecto que nació fracasado, desde que abrazó el delirio de las sucesivas administraciones demócratas de infligir una derrota estratégica a la primera potencia nuclear, usando un intermediario. La pretensión de la Unión Europea de convertirse en un actor geopolítico con peso en el mundo multipolar partió de una falsa premisa: que le iba a ir bien convertirse en lacayo de Estados Unidos, abandonando toda autonomía estratégica. La única esperanza que le queda a Europa es que la Unión Europea se disuelva, desaparezca, y los pueblos y naciones que conforman el viejo continente recuperen, o alcancen, su soberanía, su capacidad de decisión.

A la pandilla de mediocres que acaudillan la Unión Europea todo esto de la geopolítica les viene muy grande. Ahora sólo pretenden mantener y controlar unos flujos multimillonarios de efectivo, al margen de cualquier medida de control, hacia el pozo sin fondo en que se ha convertido Ucrania, e intentar arrastrar a Estados Unidos a la guerra que diseñó en Europa para que les resuelva la papeleta frente a Rusia. No parece que Trump esté por la labor de entrar a una confrontación directa con Rusia pero, por el bien de todos, roguemos que no ceda a las presiones de los halcones y nos ahorre la hecatombe.